ーーー 現在、大学ではどのような研究をされていますか?

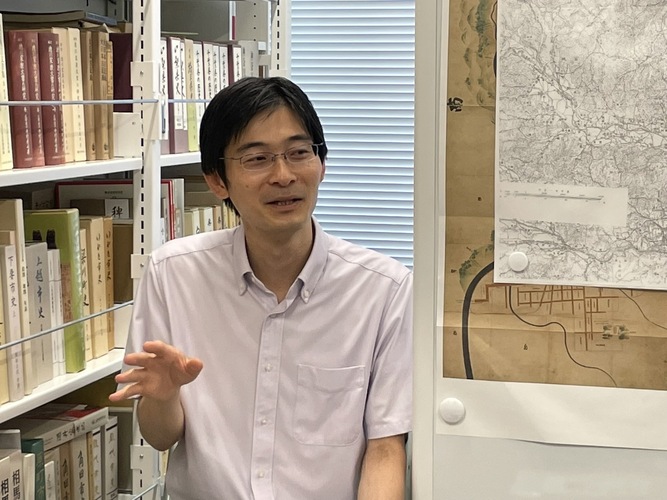

主に戦国時代の研究をしており、現在は仙台周辺の地域史を研究しています。特に城の研究に力を入れており、その築城背景や構造・役割を読み解くことで、当時の権力や地域支配の実態を明らかにしようとしています。

具体的には、仙台周辺地域(利府、松島、東松島、大衡村など)を対象とした地域史研究を、政治史の手法を応用して10年以上継続しています。地域の歴史を掘り下げることは、地域の成り立ち、個性や文化という根本を理解する鍵になります。そのため、古文書や絵図、記録などの一次資料に丁寧に向き合いながら、地域の過去と現在をつなぐ作業を大切にしています。

また、歴史的資源の価値を学術的に明らかにするだけでなく、地域の歴史(特に城郭や史跡などの文化財)を地域活性化やまちづくりにどう活かすかを重視しています。例えば、伊達政宗や家臣たちを題材にした教育的なかるたやボードゲームの開発に取り組んでおり、史実に基づいた信頼性の高い“遊び”を通じて、歴史への入り口を広げようとしています。

ーーー これまでの歩みを教えてください。

歴史に興味を持った原点は、小学生の頃に出会った「信長の野望」というゲームでした。そこから戦国時代の政治構造に関心を持ち、大学では特に関東の戦国大名北条氏と織田信長・豊臣秀吉の関係について研究しました。大学院では、豊臣秀吉による「天下統一」がどのように達成されていったのかを、関東・東北地方をフィールドに研究しました。このように、研究者としては一貫して政治史に興味を持ち、古文書を中心に学んできています。

そこから、先ほどの話の通り、政治史よりも地域の歴史を明らかにしていきたいというところに関心が移り、現在は政治史研究の方法論を活かしながら地域の歴史に関する研究に軸足を置くようになりました。仙台周辺の地域をフィールドとし、利府・松島・東松島、そして現在は黒川郡の大衡村方面で研究を進めています。

私の研究の関心が政治史から地域の歴史へと広がった理由として、「地域に眠る歴史を掘り起こすことが、人々の暮らしに直結する」「地域を良くしたい」という想いがあります。地域の歴史を明らかにすることで、その土地の現在を形づくる文脈が見えてきます。単なる過去の記録ではなく、今のまちづくりに繋がる「生きた歴史」として研究に取り組んでいます。

現在は、一般向けの講演会を毎年おこなったり、本を執筆したりして、歴史の面白さを伝える活動にも力を入れ、研究と地域実践の往還を意識しています。

ーーー 社会との接点となる取り組みにはどのようなものがありますか?

政治史や地域史といった研究テーマは、社会課題(解決)に直接結びつくとは限らないため、一見社会のためになっているようには見えないかもしれませんが、現代社会の問題を考える思考プロセスにおいて、非常に重要なものになります。例えば、厳密な政治史研究や古文書を中心とした文献分析は、研究者としての基礎を築く上でも、現代社会の課題を考える上でも不可欠なものです。

また、このような基礎研究は、城など史跡の保全などにも活かされています。その歴史を明らかにすることで、学術的な価値が明確になり、それが史跡整備や、普及啓発活動、社会教育といった形で社会に波及していきます。私自身も各地の史跡整備の委員会に入り、文化財をどう活かすかという仕事にも携わっています。

そして、地域史研究は、そこに住む人々の暮らしやアイデンティティに直結するものです。地域の歴史を身近に感じてもらうため、最近では、専門書や論文の執筆にとどまらず、教育的なゲームや広報物といった形でも歴史を伝える活動を行っています。例えば、かるたやボードゲームなどのゲーム制作を学生と一緒に進めており、他にもさまざまなゲームを開発中です。これらは単なる娯楽ではなく、知的好奇心や探求心を刺激する“学びの道具”として設計しており、「歴史=面白い」と感じてもらうきっかけになればと思っています。今はまだ販売などはされていませんが、今後、小学校の授業の一環として使用したり、老人ホームなどで高齢者の方々と一緒に使用したりなど、コミュニケーションツールの一つとしての活用を考えています。

ーーー 今後、どのようなビジョンを描いていますか?

根本的な思いとして、この研究を地域のために活かし、歴史を通じて地域をよくしたいという気持ちがあります。目指しているのは、歴史研究を通じて地域の未来を形づくる仕組みをつくることです。

私は、地域の真の魅力はその土地に根ざした歴史や文化そのものにあると信じています。単に史実を解明するだけではなく、その成果を地域の魅力向上や教育、観光、地域内コミュニケーションなどに多面的に波及させることを重視したいと思っています。

うちの地域には何もないという人が多いですが、歴史を尋ねるとそんなことはありません。その土地の個性はその土地の歴史文化から生まれるものです。研究者という枠を超えた「地域プレイヤー」としての関わり方を模索しながら、歴史を現在と未来に活かす循環をつくっていきたいと思います。

例えば、仙台のような豊かな歴史資源を持つ都市であっても、その魅力を十分に発信・活用できていないと感じる場面もあります。仙台と言えば伊達政宗を思い浮かべる方が多いですが、実際に伊達政宗が何をした人物か、その周りにいた人物について知っているかと問われると答えられない人が多いと思っています。

今後は、こうした情報発信を地域と連携して広めていく仕組みづくりが重要だと考えています。また、最近では、レーザー測量を使っての城郭研究や、AIを使った古文書の分析といった分野で、理系との連携にも大きな可能性を感じています。これまで蓄積してきた地域研究の知見を活かして、異分野との連携や、より実践的な地域づくりの現場にも積極的に関わっていきたいです。

ーーー最後に、未来の挑戦者である若者たちに向けたメッセージをお願いします

今の若者は、一見クールに見えても、自分の好きなことに熱く打ち込む力があると感じています。

ゲームやアニメなど、かつてはマニアックとされていた分野も今では市民権を得るようになりました。こうした時代だからこそ、「自分の“好き”を大事にすること」がとても重要だと思います。

専門的な勉強も大切ですが、それがどのように世界を広げていくのかを常に意識し、機会を与えられたら積極的にチャレンジしてほしいと思っています。「好きなことを見つけよう」と言われても難しいかもしれませんが、まずは好奇心の赴くままにやってみることが大事です。今は携帯1つで世界と繋がれる時代になりましたので、お金や時間がないと言い訳せず、視野を広げて動き出してみてください。失敗を恐れずに挑戦し続けることが、未来を切り拓く力になります。

また、学生の皆さんには、テーマは何であれ、「何かを明らかにするプロセス」を丁寧に学んでほしいです。特に歴史研究では、さまざまなバイアスのかかった偏った資料も多いため、鵜呑みにしないよう注意する必要があります。古文書などの限られた情報から事実を見出すために、情報源を徹底的に吟味し、事実を確定していく批判的思考力は、情報リテラシーにも通じる、日々の生活や物事の考え方に応用できる非常に重要な能力です。何かを明らかにしようと突き詰めて研究してもらえたら嬉しいです。