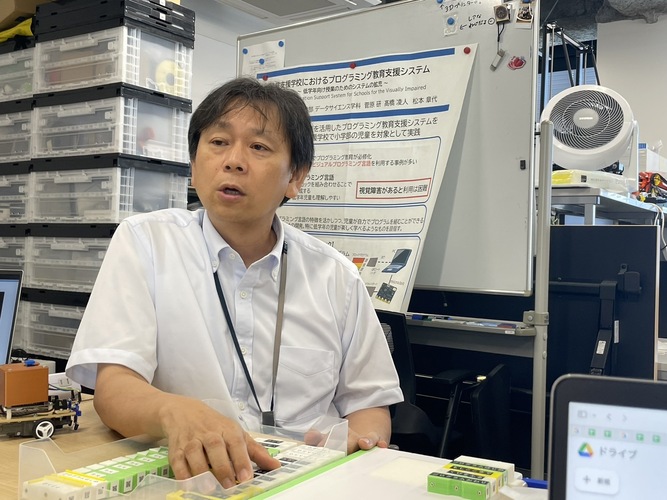

ーーー 現在、大学ではどのような研究をされていますか?

現在は主に二つの研究テーマに取り組んでいます。

一つは「群ロボット」、もう一つは「視覚障害児のためのプログラミング教育支援」です。

群ロボットとは、多数のロボットが協力して行動するシステムで、個々は単純でも、群れとして動くことで複雑な作業や効率的な行動が可能になります。アニメーション映画『ベイマックス』に登場する、小さなロボットが集まって構造物を作ったり物を運んだりする「マイクロボット」が理想のイメージです。

群ロボットのひとつの大きな特徴として「多数の集団からなる」があげられます。たくさんいると、一部を損失したとしても集団として大きな利があげられるなら、その策をとる、という選択もできるようになります。私の研究では、例えばロボットたちが「目的地へ行こう」とそれぞれが行動をする中で、自然と集団の一部を足場にして道中の溝を埋め、集団が先に進むことができるような仕組みの群ロボットを作っています。

もう一つのテーマである「視覚障害児のためのプログラミング教育支援」では、リアルなブロックを用いたプログラミング教材を開発しています。

これは、視覚に障害を持つ子どもたちが一般的な画面上のビジュアルプログラミング環境(スクラッチなど)を利用できないという課題に対応するために始まった支援です。これまで視覚支援学校からの要請を受け、6年間にわたって授業を継続しており、他県の支援学校でも出張授業を行うなど好評を得ています。低学年の子どもたちの授業では、自作したロボットを使うことが多く、その製作には、群ロボットの研究で培ってきた技術が大いに活かされています。

ーーー これまでの歩みを教えてください。

「群ロボット」の研究は、自然界に見られる「集まると賢くなる」という現象(群知能(個々の単純な要素が相互に影響し合うことで、全体として単なる総和以上の機能が生まれるというもの。))に興味を持ったことが原点です。アリの群れや、自身の体(個々の細胞が全体のことを知らなくても、隣の細胞とうまく協調することで個体として機能する仕組み)を観察する中で、「これを工学的に実現できたら面白いのではないか?」というモチベーションが生まれ、「群知能」研究に向き合っていくことなりました。

一方、「視覚障害児のためのプログラミング教育支援」は、社会的なニーズと自身の得意分野が合致したことから始まりました。2020年にプログラミング教育が必修化され、特別支援学校もその例外ではないとされた中で、ある視覚支援学校の校長先生から「子どもたちに本物のコンピューターを扱う体験をさせたい」という要望を聞きました。コンピューターが当たり前の世の中で、自分たちでコンピューターを操作できる体験をしてほしい、そして将来的にプログラミングの仕事もあり得ることに気づいてほしいという考えに賛同し、視覚支援学校におけるプログラミング教育支援システムの開発を始めました。

一般的な小学生向けのプログラミング教育で推奨されている画面上のビジュアルプログラミングは視覚障害のある子どもには困難であるため、「リアルなブロック」に置き換えることを考案し、開発を進めました。ブロックにはQRコードが貼られており、それをQRコードリーダーで読み取ることで、作ったプログラムをロボットに認識させ、児童が一人で操作できるように工夫しています。これにより、視覚だけでなく、触覚や聴覚も活用して、自分が作ったプログラムで実際にロボットを動かす体験ができるようになっています。

ーーー 社会との接点となる取り組みにはどのようなものがありますか?

「視覚障害児のためのプログラミング教育支援」については、明確な社会的ニーズがあると認識しており、実際に先述の通り社会実装を進めてきました。

現在、視覚障害児のためのプログラミング教材は、民間企業の類似商品もありますが、市場が小さいこともあって、商品ラインナップの広がりに欠ける部分があります。我々はそれを受け、自動ドア、ドラム、車、ロボットのような日常社会にあるものとの接点を感じられるような商品ラインナップの拡張に取り組んでいます。

この取り組みでは、視覚に頼らず、触ったり、聞いたりすることで自分の作ったプログラムの成果を理解できるよう、教材を工夫しています。子どもたちが実際にロボットを動かし、「自分が意図した通りにものが動いている」という感覚を得て、見える見えないに関わらず「面白い」と感じてくれることに喜びを感じています。

ーーー 今後、どのようなビジョンを描いていますか?

このプログラミング教育を通じて、子どもたちの特性に関わらず「プログラミング的思考」が育まれる機会を創っていきたいです。「物事を分解して考える」「パターンを見つける」「抽象と具体を行き来する」「シミュレーションする」「抜け漏れをチェックできる」など、プログラミング的思考は実生活でも大いに役立つスキルです。プログラマーになることが目的ではなく、このような新しい考え方に触れることが重要であり、教養の一つとして身につける価値があると考えています。

また、もう1つのテーマであるロボットについては、将来的にCPUやWi-Fiが搭載できないほど小さな「分子ロボット」の「10の23乗のアボガドロ数の世界観」を夢見ています。膨大な数のロボットが、どのような集団機能を発揮できるかを具体的な形で示していくことを目指していきたいと思います。その中で「社会の役に立ちそうな匂い」がするものを見出すことができれば最高だと考えています。

私のこれまでの研究は、「発想の違いで、こういう考え方も面白いのではないか?」という「発見型の研究」であり、具体的な応用よりも、新しい考え方や面白い動きをする仕組みを見つけることに重きを置いてきましたが、学生に対しても、「これにのめり込んでみたい!」「これをやってみたい!」という気持ちに引きずり込まれるような、知的好奇心のトリガーを提供していきたいと思っています。

ーーー最後に、未来の挑戦者である若者たちに向けたメッセージをお願いします。

まず「自分がワクワクできること、面白いと思えること」を見つけることが大切です。小さな発見や体験を通して好奇心を育てることが、その後の学びや成長につながります。

ロボットに限らず、「こんな世の中があるんだ!」という発見や、ちょっとした実験で体験できることをどんどんやってみてください。身近な不思議を体験する機会は楽しく、好奇心や探究心を育むきっかけとなります。是非色んなことに興味を持ちながら、純粋な好奇心や楽しさを追求することを大切にしてほしいです。

また、たくさんのことを経験し、考えや価値観の違いに触れてください。私は教養学部(情報科学科)出身ということもあり、「何かを修めて卒業する」のではなく、「学んだことが出発点となり、世の中をどう見ていくか」という考え方を大切にしてきました。

大学の4年間は、「こんなこと一生懸命考えてどうするの?」と思われるようなことにも没頭できる大事な時期です。社会に出て働き始めると、なかなかそうした余裕がなくなるため、この期間に「面白かった」「へえ」という体験を積むことが、その後の人生において重要だと思っています。

「何かの役に立ったか分からないけど、あの時って良かったな」と振り返れるような、『知的刺激の”きっかけ”』をぜひ大学4年間で見つけてください。