ーーー 現在、大学ではどのような研究をされていますか?

熱力学と伝熱工学に関する研究に取り組んでいます。特に力を入れているのは「蓄熱」の分野で、エネルギーをよりコンパクトに、かつ高効率で貯蔵・放出するための技術に焦点を当てています。

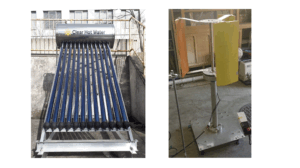

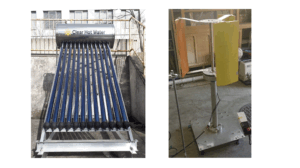

「蓄熱」とは、熱エネルギーを貯めておき、必要なときに取り出して利用する技術や仕組みのことです。具体例としては、夜間電力で温めたレンガや石に熱をためて昼間に放出する蓄熱暖房機、お湯をためて給湯に使う温水タンク、夜のうちに氷を作って昼にその冷たさで部屋を冷やす氷蓄熱システム、さらに太陽熱や工場の廃熱を化学反応で保存する化学蓄熱装置などがあります。

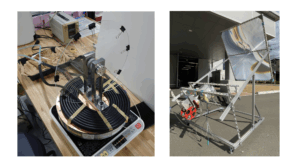

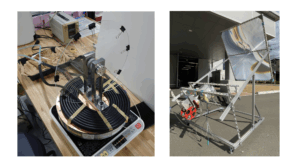

その中でも、物質が溶けたり固まったりする際に発生する「潜熱」を利用した「蓄熱」に着目して国内外の大学や企業との共同研究を行っています。この『潜熱蓄熱技術』は、同じ量の熱をより小さなスペースでためることができるのが特徴です。また、熱をためる場所と使う場所が離れていても、熱を受け取って必要な場所まで運び、そこで放出することができます。さらに、一定温度・一定圧力で出力できるという利点もあるため、例えば安定した蒸気の生成など、従来の顕熱蓄熱では難しい応用が可能になります。

ーーー これまでの歩みを教えてください。

研究の道は、岩手大学時代のエンジン研究から始まりました。当時はエンジンの効率向上に特化していましたが、ガソリンや化石燃料を使うこと自体に疑問を感じるようになり、「脱石油」へと方向転換しました。自然エネルギーの活用に関心を持つようになったのは、建築設備関係の会社勤務を経て、東北大学で助手として約6年間、自然エネルギー・環境を専門とする研究室に所属していたことがきっかけです。そこで、自然エネルギーへの関心を深め、電気自動車や自然エネルギーハウスの設計なども手掛けました。

また、岩手大学時代の恩師が校長を務める一関工業高等専門学校にも勤めていました。東北学院大学に勤め始めたのは、東北大学へ勤務した後、再び一関へ戻った頃です。初めは非常勤講師として務めていて、当時は仙台から一関へ新幹線で通勤していました。その後、移動の負担もあり、震災後に本格的に仙台に拠点を置きました。仙台に来てからは、郡山にある日本大学工学部でも週に一度、エネルギー工学や空調の講義を担当していました。

これまでの歩みを振り返ると、人と人とのつながり・縁によるものが大きかったと感じています。

ーーー 社会との接点となる取り組みにはどのようなものがありますか?

蓄熱研究を通じて、その研究成果を論文として国内外に発信してきました。

持続可能なエネルギーや蓄熱技術は世界的に需要が高く、注目されています。特に蓄熱研究とは、太陽や地熱などから得た熱エネルギーを集めてためておき、必要なときに取り出して活用できるようにする技術を幅広く追究する取り組みです。こうした研究が進むことで、災害に強く、環境にもやさしいまちづくりを実現できると考えています。東日本大震災を経験した東北地方では、防災と環境配慮のどちらも欠かすことができません。再生可能エネルギーを活かすことで、地域でエネルギーを自給し、停電時にも照明や暖房に必要な電源を確保できることを目指しています。企業からの問い合わせを受けることもあり、研究が実社会で活用される可能性を感じています。

また、学会活動も重要な社会接点です。特に「日本技術史教育学会」では、技術史の研究をしています。ここでの「史」は歴史の意味で、過去の技術や知恵から学び、新しい技術へと展開していくことの重要性について学ぶことができます。さらに「日本機械学会」では、機械遺産委員を務めていた経験があり、日本国内の機械技術面で歴史的意義のある「機械遺産」の調査を行うなど、技術の歴史的・文化的側面を社会に伝える取り組みにも参画してきました。

このように、様々な機会を利用しながら、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵、さらに熱を無駄なく活用する技術をうまく組み合わせ、その最適な方法を研究したり、実際に試して確かめたりする取り組みを進めています。

ーーー 今後、どのようなビジョンを描いていますか?

潜熱蓄熱技術は、よりコンパクトで高効率な熱の貯蔵・運搬を可能にし、一定温度・圧力での熱供給も実現できる画期的な技術です。今後も、国内外の大学の先生方とコラボレーションを続け、研究を進めていこうと考えています。

また、自分自身が新たな事業を生み出すというより、「未来を担う学生たちを育てていく」ことに最も重きを置いています。特に、過去の技術や知恵を学ぶことの重要性を学生に伝え、先人たちが築いた学びに目を向けながら、学生が自ら新しい技術に挑戦する力を育むことを目指しています。

ーーー最後に、未来の挑戦者である若者たちに向けたメッセージをお願いします

学生の皆さんには是非、『温故知新』の考え方を大切にしてほしいです。

まず「先人たちの技術や知恵をきちんと知ること」が学びの基本だと思います。現代の学びは暗記やAI頼みになりがちですが、その場しのぎな方法では結局は駄目だと感じています。AIを使うこと自体は悪くありませんが、自分の頭を使わず任せきりになるのは良くありません。すぐにAIに頼るのではなく、過去の技術を土台に置くことの重要性を知り、その上で新しいものにチャレンジしてほしいと願っています。

また、技術力だけでなく『人間力』を身につけることも重要です。どこで声がかかるか分からない世の中だからこそ、技術だけでなく総合的な人間力を養うことが成功に繋がります。製図作業一つをとっても、CADに頼るだけでなく「ものづくり」の本質を理解することが不可欠であり、それをうまく人に伝えることができる人間こそが活躍できる人間です。そのため、社会で生きていく上で不可欠な『人間力』を養ってほしいです。

『人間力』を養うには、人と人とのつながりを大切にすることが大切です。私自身、人とのつながりがキャリア形成に大きく影響していますし、ご縁を通じてたくさんのことを学んできました。様々なことを経験し、それを自分自身の生活に生かすことは、人生やキャリアにおいて非常に大切です。是非、先人たちの教えから大切なことを学び、自分自身の人生やキャリアに活かしていってください。