ーーー研究室ではどのような研究をされていますか?

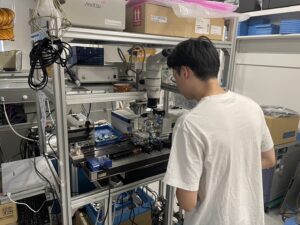

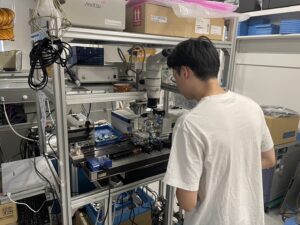

私たちの研究室では、「光産業を発展を支える生産技術」を基礎にして、「メカトロニクス」と「超精密加工」に光の性質やふるまいを応用する「オプティクス技術」を融合させる取り組みを行っています。

オプティクスとは、屈折・反射・干渉・回折といった光の挙動を解明する学問=光学のことで、カメラやメガネ、望遠鏡、顕微鏡、レーザーなど、私たちの暮らしに欠かせない技術として幅広く活用されています。

現在は特に、「社会実装」を見据えた新たな生産技術開発に力を入れています。言い換えれば、「光の力で世の中をもっと便利に、効率的にする」ことを目指しています。

ーーーこれまでの歩みについて教えてください。

学生時代は工作機械の研究室に所属し、セラミックスのような硬くて加工が難しい材料の研削加工法を研究していました。卒業後は住友セメントに就職し、当然のようにセラミックス関連の仕事に就くものと思っていたのですが、配属されたのは、まさかの宝石や結晶を扱う光電子材料研究室でした。ただ、そこでの経験が私を「光の世界」へと繋げてくれました。その後、新規事業として立ち上がった光通信部品の開発に携わるようになり、光技術の面白さと将来性に強く惹かれていきました。

約12年間、光デバイスの開発に取り組む中で、次第に「より上位レイヤーの技術を見てみたい」という思いが強くなり、古河電工に転職しました。そこでは、光ネットワークに用いられるサブシステムの設計や、非線形デバイス、光ファイバ、レーザー関連の開発といった、より幅広く魅力的なテーマに携わることができました。

大学教員へ転じたきっかけは、企業勤務と並行して担当していた非常勤講師の授業です。教える中で、学生の成長に立ち会えることや、知識を分かち合う面白さを実感し、次第に「学位もあるし、大学で教育と研究に本格的に関わってみるのもいいかも」と考えるようになりました。

ちょうどその頃、東北学院大学の教員募集があり、「これはご縁かもしれない」と感じました。というのも、大学院を仙台で過ごしていたことに加えて、企業在職中にも国内留学で片平の電気通信研究所に行っていて、そのとき毎日、南六軒町通りの東北学院大学の前を通っていたんです。だから、どこか懐かしい感じがあったんでしょうね。

ーーー社会との接点となる取り組みにはどのようなものがありますか?

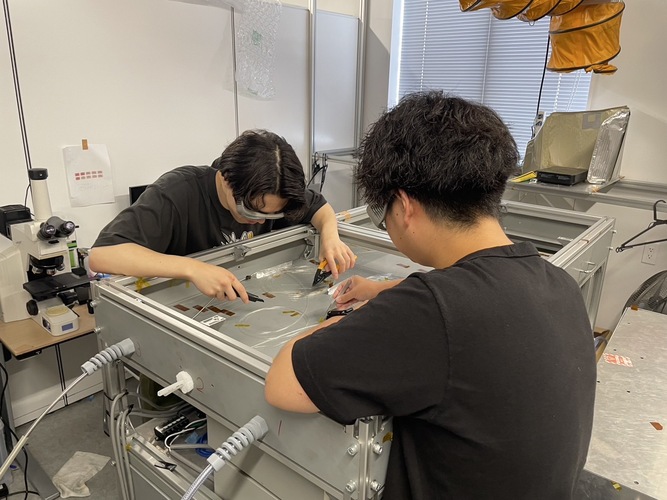

代表的なプロジェクトの一つが、原子力発電所の廃炉作業における燃料デブリ除去です。このテーマでは、3kW級の高出力レーザーと独自設計の光学系を用い、燃料デブリをレーザーで「焼き切る」技術です。原子炉設計企業や関連企業と連携し、10年近く、いまでも共同研究を行っています。劣悪環境下でも動作するレーザーシステムをゼロから提案・設計製作し、原寸大の原子炉模型施設を使った実験に学生たちも携わりました。最近では、この高出力レーザを応用して遊びで「レーザー調理器」の試作にも取り組んでいます。

また、コロナ禍以前には、重力波観測に使われるレーザー干渉計のミラー制御装置を学生とともに製作しました。岐阜県・神岡鉱山の地下施設に装置を学生自ら搬入・組立・設置するという、貴重な現地体験を通じて、研究と社会のリアルな接点を学んでもらいました。

産業技術に関する取り組みでは、経済産業省の通称サポイン事業を2件獲得しました。企業と連携し、それぞれ1億円規模の開発プロジェクトを実施しました。たとえば、水素社会に向けた超高圧センサー用の部品をファイバレーザーで溶接する技術です。大気中でも酸化を防ぎながら極めて深い溶接を可能にする光学システムを開発することで、真空装置が不要になり、製造コストを従来の10分の1に抑え、スループットも10倍以上に向上させることに成功しました。現在も現場で稼働しており、社会実装の好例となっています。

このように、企業との共同研究を軸に、実際の産業・社会で役立つ生産技術の創出を目指して取り組んでいます。私自身も研究の事業化や社会への橋渡しに関心を持っており、研究成果を現場に届ける仕組みづくりにも力を入れています。

ーーー今後のビジョンをお聞かせください。

今後の研究展開は、私の専門領域でもある「加工」と「光学」の2本柱としています。

まず「加工」の分野では、ダイヤモンド砥石だけで半導体ウエハーを仕上げる新たな研削手法に取り組んでいます。中でも注目しているのが、他者が手をつけていない熱可塑性樹脂をボンド材とした砥石です。この研究では、産業技術総合研究所から技術移管された「CAPC法」、すなわち二酸化炭素を亜臨界状態で用いて常温で熱可塑性樹脂を可塑化する技術を応用し、新しい加工メカニズムをもつ砥石を試作しています。すでに、ウエハー表面を5nmRa以下の超高精度で仕上げることに成功しており、今後はレーザーコンディショニングとの組み合わせによって、さらなる高度化を目指しています。

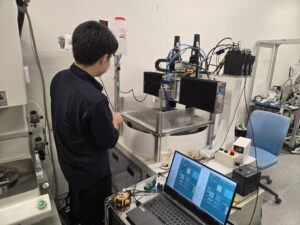

一方の「光学」の分野では、米国企業からの依頼により、非線形光デバイスモジュールの製造プロセス開発に取り組んでいます。週1回のWebミーティングを通じて、厳しい納期管理のもと設計検証を進めています。また、光ファイバを用いたオイル劣化センサーの開発も、国内企業との共同で進行中であり、どちらも将来的なビジネス展開が期待できるテーマです。

さらに、本学研究支援課の手厚いサポートがあり、2025年度7月に総務省のプロジェクトに採択されました。このプロジェクトでは、過疎化が進む東北地方の一次産業を対象に、通信費ゼロ・電力自立の無線通信技術を応用したセンサーレスセンシングシステムを4年間で構築する計画です。鳥獣による農作物の食害低減と電波の利活用の両立を目指し、本学の情報系教員をはじめ、東北大学農学部、JA、大崎市、宮城県など多様なパートナーと連携して進めていきます。

私はもともと、「広く浅くがモットー」としています。その原点には、学生時代に趣味で作っていたゲームプログラムや、企業での多様な業務経験があると思います。一つの技術を深く掘り下げることも重要ですが、異なる分野をつなげることでこそ、新たな価値を生み出せると信じています。

ーーー東北学院大学の特徴とはなんでしょうか?

東北学院大学の魅力は、まず何よりも「自由度の高さ」にあると感じています。何をするか、あるいはしないかを自分の意思で決められる環境があり、それは学生にとっても教員にとっても大きな強みです。私自身、今でも徹夜しますが、それもすべて自分の意志で、好きなことに没頭できる環境があるからこそ研究に集中できる恵まれた場所だと日々実感しています。

もう一つの魅力は、「いい意味でのゆるさ」です。人生は常に全力疾走で突き進めません。ときには立ち止まり、ゆっくりと考える時間も必要です。本学には、そうした「安息(Sabbath)」を大切にする校風があります。安息は単なる「休み」ではなく、神の創造と救いの完成への希望を指し示す象徴ともされます。特にプロテスタントにおいては、週に一度の休息は「永遠の安息(天国)」の前触れとして捉えられています。これが、本学の居心地のよさにつながっているのだと思います。そういう意味で、私にとっては「毎日がSabbatical」と言えます。

そして何より、東北学院大学は長い歴史とキリスト教に基づく理念を持つ、全国的にも知られた伝統校です。本学が立地する仙台という都市自体にも大きな魅力があります。商業文化が深く根付いた街であり、起業やビジネス展開にも適した土壌があり、大学で学んだ知識を地域や社会に還元する実践のチャンスにも恵まれています。

ーーー最後に、未来の挑戦者である若者たちに向けたメッセージをお願いします。

私の学生時代と比べると、今の社会ははるかに豊かで、選択肢にあふれた時代になったと感じます。私の時代は、「やらない」という選択肢がほとんどなく、「首は縦にしか振れない」という教育を受けて育ちました。ある意味ストイックに努力するのが当たり前でした。

一方で今は、努力しなくても「それなりに生きていける時代」とも言えるでしょう。だからこそ、これからの若者には「限られた時間とお金を、何に投資するのか」を真剣に向き合ってほしい思います。

私はよく学生に、「社会は10%のリーダーで動いている」という話をします。全員がリーダーになる必要はありません。ごく一部の優秀な人たちが方向性を示し、それを支える人たちがいてこそ社会は健全です。だからこそ、自分の役割を見つけて、誰もが安心して暮らせる社会を支える一員になってほしいと願っています。

そして、理系の学生に伝えたいのは英語力の重要性です。私の研究室では大学院への進学率が8割前後と高く、全員が上場企業に就職します。そのため、研究室では英語の勉強にも力を入れており、TOEIC100点台からでも、修士終了時には平均620点まで伸ばします。多くの学生は、単に正しい受験勉強方法を知らなかっただけで、「伸び代」しかありません。英語は、就職や昇進はもちろん、将来のキャリア設計や老後の選択肢にまで影響する武器になります。だからこそ、ラストチャンスである学生時代に意識的に取り組んでほしいと強く言っています。

最後にもう一つ伝えたいのは、「人生を通じて楽しめる何かを見つけてほしい」ということです。夢中になれるものがあることは、人生の支えになります。大学という自由な環境は、自分の価値観や興味を掘り下げる絶好の場です。自分らしい「楽しみ」を見つけ、柔軟に、そして実直に挑戦を続けていく――そんな人生を歩んでもらえたらと願っています。